衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2022年10月)

ここでは、2022年(令和4年)10月公表の過去問のうち「労働衛生:一般(有害業務に係るもの以外のもの)」の10問について解説いたします。

この過去問は、第1種衛生管理者、第2種衛生管理者の試験の範囲です。

なお、特例第1種衛生管理者試験の範囲には含まれません。

それぞれの科目の解説は、下記ページからどうぞ。

◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2022年10月)

◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:有害(2022年10月)

◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2022年10月)

◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2022年10月)

◆衛生管理者の過去問の解説:労働生理(2022年10月)

問11 事務室内において、空気を外気と入れ換えて二酸化炭素濃度を1,000ppm以下に保った状態で、在室することのできる最大の人数は次のうちどれか。

ただし、外気の二酸化炭素濃度を400ppm、外気と入れ換える空気量を600m3/h、1人当たりの呼出二酸化炭素量を0.016m3/hとする。

(1)10人

(2)14人

(3)18人

(4)22人

(5)26人

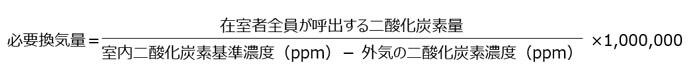

作業場内で衛生管理上、入れ替える必要がある空気量を必要換気量と言い、1時間の空気量で表します。

必要換気量の計算式は次の通りです。

「在室することのできる最大の人数」をNとすると、次のような算出式となります。

600[m3/h]=0.016N[m3/h]÷(1,000[ppm]- 400[ppm])×1,000,000

0.016N×1,000,000=600×600

16,000N=360,000

N=22.5

したがって、「在室することのできる最大の人数」は、(4)22人となります。

問12 照明、採光などに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)1ルクス(lx)は、1カンデラ(cd)の光源から、1m離れた所において、光軸に垂直な面が受ける明るさをいう。

(2)部屋の彩色として、目の高さ以下は、まぶしさを防ぎ安定感を出すために濁色とし、目より上方の壁や天井は、明るい色を用いるとよい。

(3)全般照明と局部照明を併用する場合、全般照明による照度は、局部照明による照度の5分の1程度としている。

(4)前方から明かりを取るときは、まぶしさをなくすため、眼と光源を結ぶ線と視線とがなす角度が、40°以上になるように光源の位置を決めている。

(5)照明設備は、1年以内ごとに1回、定期に点検し、異常があれば電球の交換などを行っている。

(1)(2)(3)(4)は正しい。

(5)は誤り。照明設備は、6か月以内ごとに1回、定期に点検しなければなりません。

問13 暑熱環境の程度を示すWBGTに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)WBGTは、気温、湿度及び気流の三つの要素から暑熱環境の程度を示す指標として用いられ、その単位は気温と同じ℃で表される。

(2)日射がある場合のWBGT値は、自然湿球温度、黒球温度及び気温(乾球温度)の値から算出される。

(3)WBGTには、基準値が定められており、WBGT値がWBGT基準値を超えている場合は、熱中症にかかるリスクが高まっていると判断される。

(4)WBGT基準値は、身体に対する負荷が大きな作業の方が、負荷が小さな作業より小さな値となる。

(5)WBGT基準値は、暑熱順化者に用いる値の方が、暑熱非順化者に用いる値より大きな値となる。

(1)は誤り。WBGTは、気温、湿度、気流及び輻射熱の温熱要素を総合して一つの尺度で表したもので、その単位は℃です。

(2)(3)(4)(5)は正しい。

問14 厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。

(1)喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。

(2)喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。

(3)喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。

(4)喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

(5)喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。

(1)(2)(4)(5)は定められている。

(3)は定められていない。定期的な気流の測定は規定されていません。

問15 厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。

(1)継続的かつ計画的な取組

(2)快適な職場環境の基準値の達成

(3)労働者の意見の反映

(4)個人差への配慮

(5)潤いへの配慮

(1)(3)(4)(5)は適切。

(2)は考慮すべき事項とされていない。この「快適職場指針」では、基準値の達成そのものが目的ではなく、職場環境の改善に継続的に取り組むことが重要視されています。

問16 厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰痛予防対策に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)腰部保護ベルトは、重量物取扱い作業に従事する労働者全員に使用させるようにする。

(2)重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね50%以下となるようにする。

(3)重量物取扱い作業の場合、満18歳以上の女性労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとする。

(4)重量物取扱い作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際及びその後1年以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行う。

(5)立ち作業の場合は、身体を安定に保持するため、床面は弾力性のない硬い素材とし、クッション性のない作業靴を使用する。

(1)は誤り。腰部保護ベルトは、個人により効果が異なるため、一律に使用するのではなく、個人ごとに効果を確認してから使用の適否を判断することとされています。

(2)は誤り。満18歳以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下となるように努めます。「50%以下」ではありません。

(3)は正しい。

(4)は誤り。重量物取扱い作業等に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置または再配置する際およびその後6か月以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を実施しなければなりません。「1年以内ごとに1回」ではありません。

(5)は誤り。床面が硬い場合は、立っているだけでも腰部への衝撃が大きいので、クッション性のある作業靴やマットを利用して、衝撃を緩和します。

問17 虚血性心疾患に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)虚血性心疾患は、門脈による心筋への血液の供給が不足したり途絶えることにより起こる心筋障害である。

(2)虚血性心疾患発症の危険因子には、高血圧、喫煙、脂質異常症などがある。

(3)虚血性心疾患は、心筋の一部分に可逆的な虚血が起こる狭心症と、不可逆的な心筋壊(え)死が起こる心筋梗塞とに大別される。

(4)心筋梗塞では、突然激しい胸痛が起こり、「締め付けられるように痛い」、「胸が苦しい」などの症状が長時間続き、1時間以上になることもある。

(5)狭心症の痛みの場所は、心筋梗塞とほぼ同じであるが、その発作が続く時間は、通常数分程度で、長くても15分以内におさまることが多い。

(1)虚血性心疾患は、冠動脈による心筋への血液の供給が不足したり途絶えることにより起こる心筋障害です。「門脈」ではありません。

(2)(3)(4)(5)は正しい。

問18 メタボリックシンドロームの診断基準に関する次の文中の[ ]内に入れるAからCの語句の組合せとして、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。

「日本では、内臓脂肪の蓄積があり、かつ、血中脂質(中性脂肪、HDLコレステロール)、[ A ]、[ B ]の三つのうち[ C ]が基準値から外れている場合にメタボリックシンドロームと診断される。」

(1)A:血圧 B:空腹時血糖 C:いずれか一つ

(2)A:血圧 B:空腹時血糖 C:二つ以上

(3)A:γ-GTP B:空腹時血糖 C:二つ以上

(4)A:γ-GTP B:尿蛋(たん)白 C:いずれか一つ

(5)A:γ-GTP B:尿蛋(たん)白 C:二つ以上

日本のメタボリックシンドロームの診断基準は以下の通りです。

1.内臓脂肪の蓄積があること。

2.血中脂質、血圧、空腹時血糖のうち二つ以上が基準値を超えること。

問19 労働衛生管理に用いられる統計に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)ある事象と健康事象との間に、統計上、一方が多いと他方も多いというような相関関係が認められたとしても、それらの間に因果関係があるとは限らない。

(2)集団を比較する場合、調査の対象とした項目のデータの平均値が等しくても分散が異なっていれば、異なった特徴をもつ集団であると評価される。

(3)健康管理統計において、ある時点での検査における有所見者の割合を有所見率といい、一定期間において有所見とされた人の割合を発生率という。

(4)生体から得られたある指標が正規分布である場合、そのばらつきの程度は、平均値や最頻値によって表される。

(5)静態データとは、ある時点の集団に関するデータであり、動態データとは、ある期間の集団に関するデータである。

(1)(2)(3)(5)は正しい。

(4)は誤り。ばらつきは「標準偏差」や「分散」で表します。「平均値」や「最頻値」は、そのデータの代表値です。

問20 食中毒に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)毒素型食中毒は、食物に付着した細菌により産生された毒素によって起こる食中毒で、ボツリヌス菌によるものがある。

(2)感染型食中毒は、食物に付着した細菌そのものの感染によって起こる食中毒で、サルモネラ菌によるものがある。

(3)O-157は、ベロ毒素を産生する大腸菌で、腹痛や出血を伴う水様性の下痢などを起こす。

(4)ノロウイルスによる食中毒は、冬季に集団食中毒として発生することが多く、潜伏期間は、1~2日間である。

(5)腸炎ビブリオ菌は、熱に強い。

(1)(2)(3)(4)は正しい。

(5)は誤り。腸炎ビブリオ菌は熱に弱い菌です。

-

同カテゴリーの最新記事

- 2024/10/13:衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2024年10月)

- 2024/05/10:衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2024年4月)

- 2023/11/10:衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2023年10月)

- 2023/05/10:衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2023年4月)

- 2022/11/10:衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2022年10月)