衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2023年4月)

ここでは、2023年(令和5年)4月公表の過去問のうち「労働衛生:一般(有害業務に係るもの以外のもの)」の10問について解説いたします。

この過去問は、第1種衛生管理者、第2種衛生管理者の試験の範囲です。

なお、特例第1種衛生管理者試験の範囲には含まれません。

それぞれの科目の解説は、下記ページからどうぞ。

◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2023年4月)

◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:有害(2023年4月)

◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2023年4月)

◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2023年4月)

◆衛生管理者の過去問の解説:労働生理(2023年4月)

問11 室内に11人の人が入っている事務室において、二酸化炭素濃度を1,000ppm以下に保つために最小限必要な換気量(m3/h)に最も近いものは次のうちどれか。

ただし、外気の二酸化炭素濃度を400ppm、室内にいる人の1人当たりの呼出二酸化炭素量を0.02m3/hとする。

(1) 19m3/h

(2) 37m3/h

(3)190m3/h

(4)370m3/h

(5)740m3/h

答え(4)

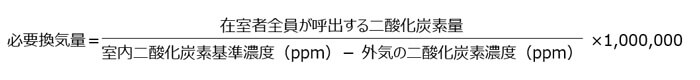

作業場内で衛生管理上、入れ替える必要がある空気量を必要換気量と言い、1時間の空気量で表します。

必要換気量の計算式は次の通りです。

まず、「在室者全員が呼出する二酸化炭素量」を求めます。問題文では、「室内にいる人の1人当たりの呼出二酸化炭素量を0.02m3/h」とあるので、ここに在室者の人数「11人」を掛けます。

0.02m3/h×11人=0.22m3/h

続いて、「室内二酸化炭素基準濃度と外気の二酸化炭素濃度の差」を求めます。問題文では、「事務室において、二酸化炭素濃度を1,000ppm以下に保つ」とあるので、ここから「外気の二酸化炭素濃度400ppm」を引きます。

1,000ppm-400ppm=600ppm

次の計算をしやすくするため、この割合を実数に直します。

600ppm÷1,000,000=0.0006

最後に、先に求めた「在室者全員が呼出する二酸化炭素量」をこの値で割ります。

0.22m3/h÷0.0006≒367m3/h

したがって、この事務室の必要換気量を、少なくとも(4)370m3/hにすれば、事務室の二酸化炭素濃度を1,000ppm以下に保つことができます。

問12 温熱条件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)温度感覚を左右する環境条件は、気温、湿度及びふく射(放射)熱の三つの要素で決まる。

(2)熱中症はⅠ度からⅢ度までに分類され、このうちⅢ度が最も重症である。

(3)WBGTは、暑熱環境による熱ストレスの評価に用いられる指標で、日射がない場合は、自然湿球温度と黒球温度の測定値から算出される。

(4)WBGT基準値は、暑熱順化者に用いる値の方が、暑熱非順化者に用いる値より大きな値となる。

(5)相対湿度とは、空気中の水蒸気圧とその温度における飽和水蒸気圧との比を百分率で示したものである。

(2)(3)(4)(5)は正しい。

(1)は誤り。温度感覚を左右する環境条件は、気温、湿度、気流及びふく射(放射)熱の四つの要素で決まります。

問13 労働衛生対策を進めるに当たっては、作業環境管理、作業管理及び健康管理が必要であるが、次のAからEの対策例について、作業管理に該当するものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

A 座位での情報機器作業における作業姿勢は、椅子に深く腰をかけて背もたれに背を十分あて、履き物の足裏全体が床に接した姿勢を基本とする。

B 情報機器作業において、書類上及びキーボード上における照度を400ルクス程度とする。

C 高温多湿作業場所において労働者を作業に従事させる場合には、計画的に、暑熱順化期間を設ける。

D 空気調和設備を設け、事務室内の気温を調節する。

E 介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に従事する労働者に対し、腰痛予防体操を実施させる。

(1)A,B

(2)A,C

(3)B,E

(4)C,D

(5)D,E

Aは作業の姿勢に関することなので、作業管理です。

Bは明るさの調節という作業の環境に関することなので、作業環境管理です。

Cの暑熱順化は身体を熱に慣らして適応させることなので、作業管理です。

Dは気温の調節という作業の環境に関することなので、作業環境管理です。

Eは健康障害防止に関することなので、健康管理です。

問14 厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づくメンタルヘルス対策に関する次のAからDの記述について、誤っているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

A メンタルヘルスケアを中長期的視点に立って継続的かつ計画的に行うため策定する「心の健康づくり計画」は、各事業場における労働安全衛生に関する計画の中に位置付けることが望ましい。

B 「心の健康づくり計画」の策定に当たっては、プライバシー保護の観点から、衛生委員会や安全衛生委員会での調査審議は避ける。

C 「セルフケア」、「家族によるケア」、「ラインによるケア」及び「事業場外資源によるケア」の四つのケアを効果的に推進する。

D 「セルフケア」とは、労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減する、又はこれに対処することである。

(1)A,B

(2)A,C

(3)A,D

(4)B,C

(5)C,D

A,Dは正しい。

Bは誤り。衛生委員会や安全衛生委員会で調査審議することが推奨されます。

Cは誤り。「家族によるケア」は、含まれていません。「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の四つのケアを効果的に推進します。

問15 厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。

(1)喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。

(2)喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。

(3)喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。

(4)喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

(5)喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。

(1)(3)(4)(5)は定められている。

(2)は定められていない。定期的な気流の測定は規定されていません。

問16 労働衛生管理に用いられる統計に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)生体から得られたある指標が正規分布である場合、そのばらつきの程度は、平均値及び中央値によって表される。

(2)集団を比較する場合、調査の対象とした項目のデータの平均値が等しくても分散が異なっていれば、異なった特徴をもつ集団であると評価される。

(3)健康管理統計において、ある時点での集団に関するデータを静態データといい、「有所見率」は静態データの一つである。

(4)ある事象と健康事象との間に、統計上、一方が多いと他方も多いというような相関関係が認められたとしても、それらの間に因果関係があるとは限らない。

(5)健康診断において、対象人数、受診者数などのデータを計数データといい、身長、体重などのデータを計量データという。

(2)(3)(4)(5)は正しい。

(1)は誤り。ばらつきを表す指標は標準偏差や分散であり、平均値・中央値では表されません。

問17 脳血管障害及び虚血性心疾患に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)出血性の脳血管障害は、脳表面のくも膜下腔(くう)に出血するくも膜下出血、脳実質内に出血する脳出血などに分類される。

(2)虚血性の脳血管障害である脳梗塞は、脳血管自体の動脈硬化性病変による脳塞栓症と、心臓や動脈壁の血栓が剥がれて脳血管を閉塞する脳血栓症に分類される。

(3)高血圧性脳症は、急激な血圧上昇が誘因となって、脳が腫脹(ちょう)する病気で、頭痛、悪心、嘔(おう)吐、意識障害、視力障害、けいれんなどの症状がみられる。

(4)虚血性心疾患は、心筋の一部分に可逆的な虚血が起こる狭心症と、不可逆的な心筋壊(え)死が起こる心筋梗塞とに大別される。

(5)運動負荷心電図検査は、虚血性心疾患の発見に有用である。

(1)(3)(4)(5)は正しい。

(2)は誤り。脳塞栓症と脳血栓症の定義が逆です。脳血栓症は脳血管の動脈硬化が原因であり、脳塞栓症は血栓が剥がれて脳血管を閉塞するものです。

問18 食中毒に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)黄色ブドウ球菌による食中毒は、食品に付着した菌が食品中で増殖した際に生じる毒素により発症する。

(2)サルモネラ菌による食中毒は、鶏卵が原因となることがある。

(3)腸炎ビブリオ菌は、熱に強い。

(4)ボツリヌス菌は、缶詰、真空パック食品など酸素のない食品中で増殖して毒性の強い神経毒を産生し、筋肉の麻痺(ひ)症状を起こす。

(5)ノロウイルスの失活化には、煮沸消毒又は塩素系の消毒剤が効果的である。

(1)(2)(4)(5)は正しい。

(3)は誤り。腸炎ビブリオ菌は、熱に弱いです。

問19 感染症に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)人間の抵抗力が低下した場合は、通常、多くの人には影響を及ぼさない病原体が病気を発症させることがあり、これを日和見感染という。

(2)感染が成立しているが、症状が現れない状態が継続することを不顕性感染という。

(3)感染が成立し、症状が現れるまでの人をキャリアといい、感染したことに気付かずに病原体をばらまく感染源になることがある。

(4)感染源の人が咳(せき)やくしゃみをして、唾液などに混じった病原体が飛散することにより感染することを空気感染といい、インフルエンザや普通感冒の代表的な感染経路である。

(5)インフルエンザウイルスにはA型、B型及びC型の三つの型があるが、流行の原因となるのは、主として、A型及びB型である。

(1)(2)(3)(5)は正しい。

(4)は誤り。飛沫感染(唾液など)は、インフルエンザや普通感冒の感染経路であり、空気感染は結核や麻疹などで見られます。

問20 厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく健康保持増進対策に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1)健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。

(2)健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔(くう)保健指導、保健指導が含まれる。

(3)健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。

(4)健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。

(5)健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいい、疾病の早期発見に重点をおいた健康診断の各項目の結果を健康測定に活用することはできない。

(1)(2)(3)(4)は適切。

(5)は適切でない。「健康診断の各項目の結果を健康測定に活用できない」という記述は誤りで、健康診断結果を健康測定に活用することが推奨されています。

-

同カテゴリーの最新記事

- 2024/10/13:衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2024年10月)

- 2024/05/10:衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2024年4月)

- 2023/11/10:衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2023年10月)

- 2023/05/10:衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2023年4月)

- 2022/11/10:衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2022年10月)