衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2022年10月)

ここでは、2022年(令和4年)10月公表の過去問のうち「関係法令:有害(有害業務に係るもの)」の10問について解説いたします。

この過去問は、第1種衛生管理者、特例第1種衛生管理者の試験の範囲です。

なお、第2種衛生管理者試験の範囲には含まれません。

それぞれの科目の解説は、下記ページからどうぞ。

◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2022年10月)

◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:有害(2022年10月)

◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2022年10月)

◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2022年10月)

◆衛生管理者の過去問の解説:労働生理(2022年10月)

問1 常時600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

ただし、600人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれているが、試験研究の業務はなく、他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

深夜業を含む業務 ………………………………………… 300人

多量の低温物体を取り扱う業務 ………………………… 100人

特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務 ……… 20人

(1)衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。

(2)衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

(3)衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者としなければならない。

(4)産業医としての法定の要件を満たしている医師で、この事業場に専属でないものを産業医として選任することができる。

(5)特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

答え(2)

(1)は正しい。常時300人以上の労働者を使用する製造業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。

(2)は誤り。常時500人を超える労働者を使用する事業場で、多量の高熱物体を取り扱う業務などに常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければなりません。ただし、選択肢にある「多量の低温物体を取り扱う業務」は、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない有害業務に該当しません。

(3)は正しい。常時500人を超える労働者を使用する事業場で、多量の低温物体を取り扱う業務などに常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者として選任しなければなりません。

(4)は正しい。常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または深夜業を含む業務などに常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、産業医は、その事業場に専属の者でなければなりません。この事業場では、いずれの条件にも該当しませんので、専属でないものを産業医として選任することができます。

(5)は正しい。特定化学物質を取り扱う事業場(試験研究の業務を除く)においては、事業場の規模、業種、その類にかかわらず、特定化学物質作業主任者を選任しなければなりません。

問2 次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。

(1)オルト-トリジン

(2)エチレンオキシド

(3)ジアニシジン

(4)ベリリウム

(5)アルファ-ナフチルアミン

答え(2)

特定化学物質の第1類物質は、製造する際、厚生労働大臣の許可が必要です。

対象となる物質は次の通りです。

1.ジクロルベンジジン及びその塩

2.アルファ-ナフチルアミン及びその塩

3.塩素化ビフェニル(別名PCB)

4.オルト-トリジン及びその塩

5.ジアニシジン及びその塩

6.ベリリウム及びその化合物

7.ベンゾトリクロリド

(2)エチレンオキシドは、特定化学物質の第2類物質なので、許可を必要としません。

問3 法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。

(1)非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定

……………… 1か月以内ごとに1回

(2)チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定

……………… 6か月以内ごとに1回

(3)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定

……………… 1か月以内ごとに1回

(4)鉛蓄電池を製造する工程において鉛等を加工する業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定

……………… 1年以内ごとに1回

(5)第二種有機溶剤等を用いて洗浄の作業を行う屋内作業場における空気中の有機溶剤濃度の測定

……………… 6か月以内ごとに1回

(1)(2)(4)(5)は正しい。

(3)は誤り。通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定は、半月以内ごとに1回、定期に行わなければなりません。

問4 次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。

(1)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務

(2)潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務

(3)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務

(4)特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務

(5)エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

(1)(2)(3)(5)は該当する。

(4)は該当しない。特定化学物質を取り扱う作業に係る業務は、有害な業務ですが特別の教育の実施は義務ではありません。

問5 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。

(1)聴覚保護具

(2)防振手袋

(3)化学防護服

(4)放射線装置室

(5)排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

(1)(2)(3)(4)は該当しない。

(5)は該当する。チェーンソーの規格として、見やすい箇所に製造者名、型式及び製造番号などを表示することなどが規定されています。

問6 石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。

(2)石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。

(3)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。

(4)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。

(5)石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(1)(2)(3)(4)は正しい。

(5)は誤り。定期自主検査の記録の提出は義務付けられていません。

事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、①石綿等に係る作業の記録②石綿等に係る作業環境測定の記録③石綿健康診断個人票を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません(コピー提出でも可)。

問7 じん肺法に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1)都道府県労働局長は、事業者等からじん肺健康診断の結果を証明する書面等が提出された労働者について、地方じん肺診査医の診断又は審査によりじん肺管理区分を決定する。

(2)事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理一であるものについては、3年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。

(3)事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三であるものについては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。

(4)じん肺管理区分が管理四と決定された者は、療養を要する。

(5)事業者は、じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真を5年間保存しなければならない。

(1)(2)(3)(4)は正しい。

(5)は誤り。事業者は、これらを7年間保存しなければなりません。

問8 酸素欠乏症等防止規則等に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)汚水を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。

(2)酒類を入れたことのある醸造槽の内部における清掃作業の業務に労働者を就かせるときは、酸素欠乏危険作業に係る特別の教育を行わなければならない。

(3)酸素欠乏危険作業を行う場所において、爆発、酸化等を防止するため換気を行うことができない場合には、送気マスク又は防毒マスクを備え、労働者に使用させなければならない。

(4)酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちに酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者に通報する者を置く等異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。

(5)第一鉄塩類を含有している地層に接する地下室の内部における作業に労働者を従事させるときは、酸素欠乏の空気が漏出するおそれのある箇所を閉そくし、酸素欠乏の空気を直接外部へ放出することができる設備を設ける等酸素欠乏の空気の流入を防止するための措置を講じなければならない。

(1)(2)(4)(5)は正しい。

(3)は誤り。酸欠作業で防毒マスクを使用するのは誤りです。送気マスクであれば使用可能です。

問9 有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。

ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。

(1)屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所の空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。

(2)第三種有機溶剤等を用いて払しょくの業務を行う屋内作業場について、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定していない。

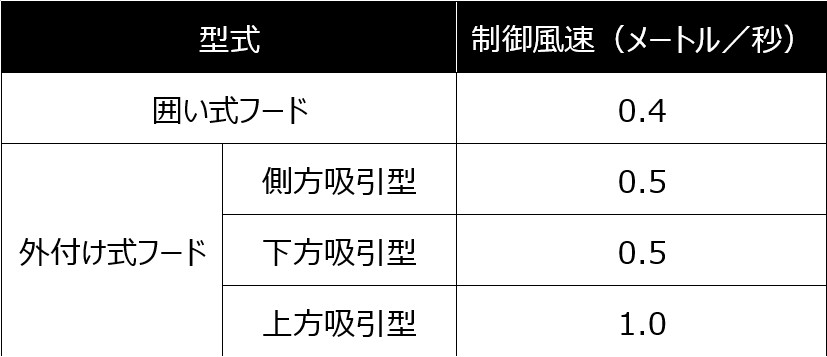

(3)屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。

(4)屋内作業場で、第二種有機溶剤等を用いる試験の業務に労働者を従事させるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。

(5)有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。

答え(3)

(1)(2)(4)(5)は正しい。

(3)違反している。側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設ける場合、0.5m/sの制御風速を出し得る能力のものでなければなりません。制御風速0.4m/sでは不十分です。

フードの型式ごとの制御風速は、次の表のとおりです。

問10 労働基準法に基づき、満17歳の女性を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。

(1)異常気圧下における業務

(2)20kgの重量物を断続的に取り扱う業務

(3)多量の高熱物体を取り扱う業務

(4)著しく寒冷な場所における業務

(5)土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

答え(2)

(1)(3)(4)(5)は該当する。これらは、18歳未満の者(満17歳の女性を含む。)に就かせてはならない業務です。

(2)は該当しない。17歳の女性が20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は許可されています。

女性労働者については、次の表の年齢区分に応じた重量以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはなりません。

-

同カテゴリーの最新記事

- 2024/10/10:衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2024年10月)

- 2024/04/10:衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2024年4月)

- 2023/10/10:衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2023年10月)

- 2023/04/10:衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2023年4月)

- 2022/10/10:衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2022年10月)